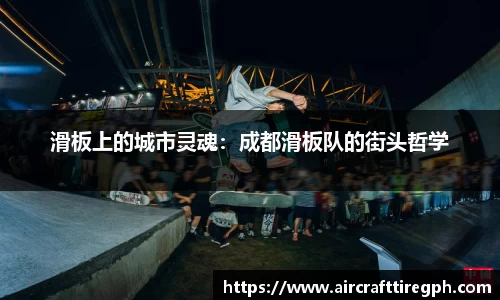

滑板上的城市灵魂:成都滑板队的街头哲学

在成都的街头巷尾,滑板轮子与地面摩擦的声响构成了一曲独特的城市交响乐。成都滑板队,这支由街头艺术家、极限运动爱好者和城市漫游者组成的非正式团体,正以他们独特的方式重新定义着这座城市的公共空间与青年文化。他们不是传统意义上的竞技队伍,没有统一的队服,也不追求标准化的技术动作,却在每一次腾空翻转中展现着成都特有的生活哲学——自由而不放纵,激情而不盲目,创新而不媚俗。

成都滑板队的日常训练场所有着鲜明的城市印记。太古里商业区光滑的大理石地面、339电视塔下的宽阔广场、东郊记忆的工业风台阶,都成为他们挑战自我的舞台。这些场所原本被设计为消费空间、交通枢纽或文化景点,滑板手们却以身体为媒介,重新诠释了这些空间的可能用途。当一位滑板手从五级台阶一跃而下,完成一个完美的Ollie(滑板跳跃动作)时,他不仅展示了个人的技巧,更完成了一次对城市空间的创造性占领。这种占领不是暴力性的,而是充满艺术感的再创造,它向市民提出了一个根本性问题:城市究竟是谁的城市?是为汽车和商业设计的冰冷结构,还是能够包容各种生活方式、让年轻人自由呼吸的有机体?

在成都滑板队的文化中,技术风格与城市性格达成了奇妙共鸣。与北京滑板圈的硬核风格、上海滑板圈的国际化路线不同,成都滑板手发展出一种"麻辣风格"——既有川人骨子里的不服输劲头,又带着盆地特有的幽默与随性。他们会在练习高难度动作失败时自嘲一笑,也会在成功瞬间用一句"巴适得板"轻描淡写地带过。队员张小鱼独创的"火锅翻转"(在完成翻转动作时故意制造看似失控的效果,最后又稳稳落地)已成为成都滑板的标志性动作,这种将地域文化融入极限运动的方式,展现了年轻一代对传统文化的创新性继承。正如一位队员所说:"我们不是在玩滑板,我们是在用滑板表达成都。"

成都滑板队面临的挑战与突破折射出中国城市青年文化的普遍困境。公共空间的管理者常常将滑板运动视为"扰乱秩序"的行为,不少优质滑点被加装防滑条或保安驱赶。2022年,队员们发起了"为滑板正名"行动,通过组织街头表演、举办公益教学等方式,向市民展示滑板文化的积极面。他们与城管部门的对话也取得进展,部分区域划定了特定时段允许滑板运动。"我们不要特权,只要合理的共存空间。"队长李川的这句话道出了城市多元共生的真谛。在突破偏见的同时,队员们也在突破自我——27岁的女滑手"辣椒"成功挑战15级台阶,打破了"滑板是年轻人专利"的刻板印象;曾是网瘾少年的阿杰通过滑板戒除网瘾,考取了社会体育指导员证书。这些个人成长故事,让滑板文化的社会价值逐渐被看见。

滑板运动在成都的兴起绝非偶然。这座有着三千年历史的城市,自古就是多元文化交融之地,对新鲜事物有着惊人的包容力。当全球化的滑板文化遇上成都,产生的是独特的化学反应。成都滑板队的价值不仅在于运动本身,更在于他们提供了一种城市生活的新可能——不被消费主义定义,不被功利目的驱使,单纯为了热爱而坚持的生活方式。他们的存在提醒我们:健康的城市应该能够容纳不同的速度,既有时尚白领匆匆的脚步,也要允许滑板青年在广场上划出优美的弧线。

夜幕降临,春熙路的人群逐渐散去,几个滑板手仍在霓虹灯下练习新动作。轮子与地面的摩擦声、成功时的欢呼声、失败时的笑声,构成了成都夜的交响乐章。这些声音或许微不足道,却真实记录着一座城市的文化心跳。成都滑板队的故事告诉我们:城市的灵魂不在高楼大厦,而在那些敢于以不同方式热爱它的人们脚下。当越来越多的城市开始重视这种自发形成的青年文化时,我们的公共空间才能真正成为培育创造力与生命力的沃土。